今宮(いまみや)神社

由緒

今宮神社は、平安遷都以前から、疫病鎮めのための疫神(えきしん)として

素戔嗚尊(すさのおのみこと)を祀っていた神社です。

医療や化学が未発達であった時代、疫病や災いが起こるのは、

『御霊(ごりょう)』が原因であるとされ、人々から恐れられていました。

御霊とは、疫神や、恨みを残して死んだ人の霊、災いをもたらす怨霊のことをいいます。

御霊信仰といえば、菅原道真(すがわらのみちざね)公などが有名ですよね。

また、そんな御霊の鎮魂のために祭礼が行われることを『御霊会(ごりょうかい)』と呼びます。

正暦5年(994)、疫病流行のために六月、二基の神輿を造り船岡山に安置し、悪霊退散が祈られました。

これが『紫野御霊会(むらさきのごりょうえ)』と言われ、今宮祭、今宮神社の起源とされています。

その数年後、再び疫病が流行した長保3年(1001)に疫神を船岡山から現在の場所に移し、

この紫野の地に社殿が建立されました。この時に、三柱が祀られ『新しい宮』として『今宮社』と

名付けられた、とのこと。

今宮神社では、今でも疫病退散を祈願し、毎年5月には今宮祭、

4月第2日曜日にはやすらい祭(夜須礼祭)が行われ、

特にやすらい祭りは『京の三奇祭』の一つとも言われ、民族無形文化財に指定されています!

御祭神とご利益

【本社】

【東御座】事代主命(ことしろぬしのみこと)

【中御座】大己尊命(おおなむちのみこと)

【西御座】奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)

ご利益:健康長寿・良縁・開運

【疫社】

■素戔嗚尊(すさのおのみこと)

ご利益:厄除け・健康長寿

『玉の輿神社』といわれるのは何故?

今宮神社は、別名『玉の輿神社』と呼ばれ、多くの女性に人気があるのですが、

そのように呼ばれるに至った由縁は、上の写真のレリーフの女性が大いに関係しています。

彼女の名前は『お玉さん』

寛永5年(1682)、西陣の八百屋の娘生を受けたお玉さんですが、

公家二条家に出入りする本庄宗利の娘となり、関白家の鷹司孝子に仕えます。

やがて仕える孝子が徳川家光の嫁として江戸城に入るのに

自身も付き添い、大奥入りを果たすのですが。

お玉さんの出世はこれだけに留まらず・・。

なんと、あの『春日(かすが)の局』(大奥のドン)のお気に入りとなり、

徳川家光の側室として迎えられ、、ついには五代将軍 徳川綱吉公の生母となり、

桂昌院(けいしょういん)と呼ばれるお人になりました!!

八百屋の娘から⇒将軍の母という、類まれなる大出世。諸説ありますが、

このことが「玉の輿」の言葉の起源と言われているようです。

▲今宮祭『環幸祭』玉の輿

そんなお玉さんは、

自分の産土神である今宮社が廃れていることを嘆き、神社の復興に尽力します。

社殿の造営、神領の寄進、また当時途絶えていた『やすらい祭り』を

復活させる等など・・今の『今宮神社』があるのは、彼女のお陰といっても過言ではありません。

大出世したのちも、生涯信心を忘れることなかったお玉さんは、

『玉の輿』を昇りつめただけということだけではなく、その心根、生き方も

現代の人々から慕われ、尊敬されています。

婚活中の女性のみなさんも、そんなお玉さんにあやかってみては・・?

以上が、今宮神社が玉の輿にご利益があるとされる理由です^^

境内散策

楼門

【登録有形文化財】

1926年、大正時代に建立された南門。東門とは対照的で華やかです。

写真は境内から撮影したものですが、青もみじとのコントラストがとても美しかったです。

ちなみに、今宮神社には楓や紅葉が多く植えられているので、

秋には絶好の紅葉スポットだと思われます・・。

今回の参拝は5月でしたので、新緑も見事でしたよ。

若々しいエネルギーに溢れていました^^

ちなみに、楼門をくぐるとこのような感じ・・。

しっかり手入れの行き届いた良い雰囲気の境内です。

手水舎『お玉の井』

■手水舎『お玉の井』

楼門を入って右手にあります。その名の通り、元禄7年(1694年)にお玉さんこと

桂昌院が寄進したものです。ちなみに、手水盤は京都西奉行、小出淡路守守里の

寄進によるものだとか。

御本殿

【登録有形文化財】

現在の本殿は、1902年(明治35年)に再建されたものです。

こちらの御本殿、、平野神社の本殿に似ているように感じました。

境内社いろいろ

今宮神社の境内社のいくつかを紹介!

ちなみに今宮神社の境内社は、登録有形文化財に指定されているものがたくさんあります。

■宗像社【登録有形文化財】

こちらの社も元禄7年(1694)に桂昌院(お玉の方)により造営されたもの。

御祭神は『宗像三女神』

三女神の一人である、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

は『弁天様』と同一神とされます。美の神様でも有名ですよね!

社壇の側面の台石には、弁天様の神使として『鯰(なまず)』の彫り物がされています。

■八社【登録有形文化財】

【建立】元禄7年(1694)頃。

左から『諏訪社』『鏡作社』『香取社』『熱田社』

『八幡社』『住吉社』『事代主命社』『大國主命社』

『鏡作社』ですが、御祭神は『石凝姥命(いしこりどめのみこと)』

別名を『鏡造命』といい、天岩戸に隠れた天照大神を祀るために鏡を造った神様

だそうで、神祭に鏡が使用されるのは、これが起源とされているとのこと。

知りませんでした。。

■大将軍社(たいしょうぐんしゃ)【登録有形文化財】

【建立】元禄8年(1695)頃 【御祭神】牛頭天王(ごずてんのう)と八大王子

ちなみに牛頭天王は素戔嗚尊と同一視されています。

■若宮社(わかみやしゃ)【登録有形文化財】

【建立】元禄7年(1694) 【ご利益】子宝・安産

明確な起源は不明だそうですが、『子授け』のご利益があると、信仰されています。

こちらはお玉さんこと、桂昌院の肝いりで、大規模な境内造営が行われたとのこと。

それにより、ほぼ現在の形になったそうです。

息子である五代将軍綱吉に世継ぎがいないことが何よりも心配であったとか,,

社殿造営にも、その思いを感じ取ることができますね。社務所にて『玉の子寳守』の授与があります。

■織姫社(おりひめしゃ)【登録有形文化財】

【御祭神】栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)【ご利益】技芸上達

織物の美しさ、巧さを司る神様を祀っています。社務所にて『織姫守』の授与もあります。

こちらの階段を上がると・・(質素な鳥居が良い雰囲気を醸し出しています。)

■月読社(つきよみしゃ)【登録有形文化財】

【建立】明治43年(1910) 【御祭神】月読尊(つきよみのみこと)

その名のとおり、月の神様を祀っているのですが、

日本神話に登場が少ないことから謎多き神として知られています。

奇石 阿呆賢(あほかしさん)

今宮神社といえば、こちらの奇石が人気です。

この日も参拝客が何人も並ばれていました。

石の名は・・『阿呆賢(あほかしさん)』

・・なんちゅー名前や!と思われる方もいらっしゃるとは思いますが、、

読んで字のごとくそのまま『アホ』と『賢い』という意味だそうです。笑

この 阿呆賢ですが、二通りの役割があるんです。

一、(かみうらいし)

まず初めに、心を込めて『病気平癒』を祈り、阿呆賢を撫でる。

次に自分のからだの悪いところをさすれば、健康への回復が早くなる。

まず、手のひらで軽く3度石を叩きます。そして持ち上げると重く感じるそうです。

次に、願い事を込めて、3度なでてから持ち上げます。(今度は叩きませんよ!)

最初持ち上げた時よりも、軽く感じたのなら、願いが叶うと言われています。

、、ちなみに私も挑戦したのですが、何を間違えたか・・。

ついうっかり、二回目も石を叩いてしまいました・・苦笑

石が重かったことは言うまでもありません。皆様はお間違えなきように!泣

今宮祭還幸祭

参拝時、今宮祭還幸祭(いまみやまつりかんこうさい)が行われていました。

今宮祭の起源は、994年(正暦5年)の大規模な疫病流行により、悪疫退散を祈願する為、

御輿2基をつくり船岡山に安置した紫野御霊会(ごりょうえ)であるとされていますが、

今宮祭還幸祭は、御旅所から御本社へと向かう還御の祭であり

別名『御還祭(おかえりまつり)』と言われているそうです。

こちらは東門の傍にある『神輿庫』普段、祭りで使用される神輿などが

保存されているようです。参拝時、今宮祭開催中のため、開門していました。

扉には、今宮神社の神紋である『右三階松』が。

とても立派です。

地元の学生さんでしょうか・・?ソーラン節を披露されていました。

左側は、比較的最近作られたという、その名も『玉の輿』!!

上に乗っている人形は、

八百屋娘から将軍の母という華麗なる転進を遂げたお玉さんこと、桂昌院。

一度衰退した今宮祭が現在のような復興を遂げたのも、

もちろん西陣地域の民衆の力もありますが、

御牛車、鉾などの寄進を行った彼女のおかげでもありますね。

まず、境内を巡行した後、西陣地域の巡行へと出発されました。

今宮神社のお守り・おみくじなど授与品

社務所にずらりと並ぶ今宮神社の可愛い授与品の数々・・!

なかでもおすすめを紹介します!

■玉の輿守(たまのこしまもり)(800円)

今宮神社ならではの人気のお守り!なんて色とりどりのお守りでしょうか・・

玉の輿にのった、お玉さんが元は八百屋の娘であったことから、

賀茂なす、京人参、京かぶら・・などの『野菜』が刺繍されています。

ご利益:良縁・開運・玉の輿

■玉の子寶守

今宮神社の境内社である若宮社には

子宝・安産のご利益があるとされていることから授与されているお守り。

木でできた『玉の子』がとてもあたたかみを感じさせます。

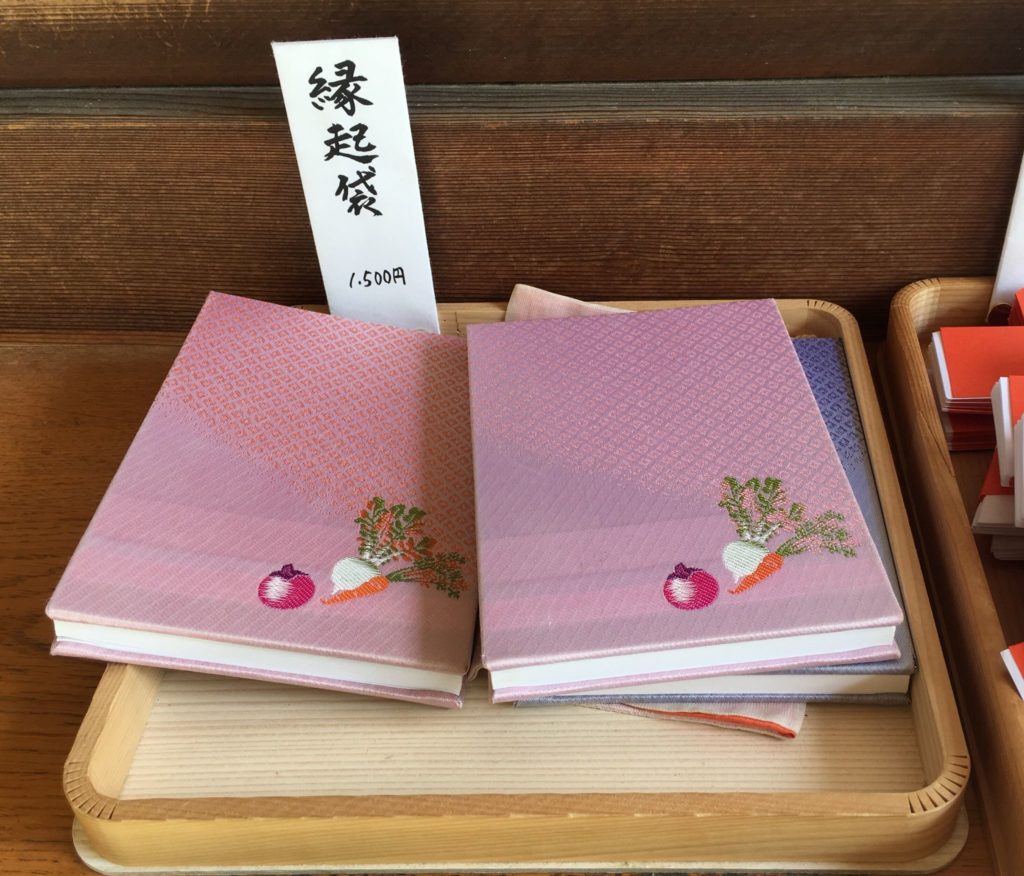

■御朱印帳

今宮神社の御朱印帳。なぜか、縁起袋のところに置かれていたのですが・・?

こちらも玉の輿守り同様、野菜の刺繍がされています。

色はピンクと、紺色。どちらも優しい色合いです。

■和歌姫みくじ(300円)

十二単姿の姫が美しいフルカラーのおみくじです。

おみくじがくくられているこの様子、、七夕の短冊を彷彿させます。

今宮神社名物! あぶり餅

今宮神社を参拝したら、これを食べずして帰れません!!

今宮神社名物『あぶり餅』!

あぶり餅とは、きなこをまぶした餅に竹串を刺し炭火であぶった後、

白味噌の甘ダレで頂く餅菓子のことです。餅が刺さっている竹串は

今宮神社に奉納された斎串(いぐし)で、食べると厄除けのご利益があるとか・・!

こちらは今宮神社の東門。朱塗りの豪華な楼門とは正反対でとても質素です。

この東門から出ると・・

参道を挟んで、とても情緒のある二つの『あぶり餅』の専門店が並んでいます。

左側にあるのが、江戸時代創業で400年の歴史がある『かざりや』

右側にあるのが、、

なんと平安時代創業で1000年以上の歴史がある『一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)』

通称『一和(いちわ)』日本最古の和菓子屋さんだそうです。

あぶり餅はどちらのお店も店頭で焼かれているので、

東門を出るとすぐ、おこげの香ばしい香りが、、もうたまりません!笑

そして、お店のお母さんたちも『ようおこしやす~』『ようお参りやす~』と

声をかけてくれます。

関西のおっちゃん的な『へい!!らっしゃいっ!!』的な威勢のいい感じではなく、

なんだか、とても優しい響きで癒されるんです。^^

好きだなぁ・・こういう雰囲気・・としみじみ。

どちらのお店にしようかと迷った挙句、

今回は老舗中の老舗『一和』さんにお邪魔しました。

座敷でも、店先の腰掛けでもどこに座ってもよいとのことだったので、今回は腰掛けに座りました。

この景色、、なんだか、お伊勢さんのおかげ横丁を思い出しました。。

お店の中の雰囲気もとてもいい感じ。情緒がありますね・・!

なので、座敷でゆっくりするのもお勧めですよ。

そして、こちらが、、一和さんの『あぶり餅』!!

一人前13本で500円でした。表面はパリっ、中はもちっとした触感。

お味はというと、、ほんのり白味噌の効いたとっても優しいお味。

おこげの香りもふわっと広がって。。身も心もほろっとほぐれます。

13本と数は多いのですが、お餅一つ一つは小ぶりなので、私なんかはぺろっと平らげてしまいました苦笑

美味しかったぁ・・!ちなみに、お持ち帰り用の販売もされていましたが、

一和さんもかざりやさんも保存料は使用されていないとのこと。

早めに頂きましょう!

参拝後は、情緒ある風景を堪能しながら、優しいお味の『あぶり餅』に舌鼓。

とってもおすすめですよ!皆さんも是非!

ちなみに、『かざりや』さんも『一和』さんも水曜日が定休日なのでご注意を。

※なお、定休日が祝日の場合は、翌日が休みとのこと。

【営業時間】10:00~17:00

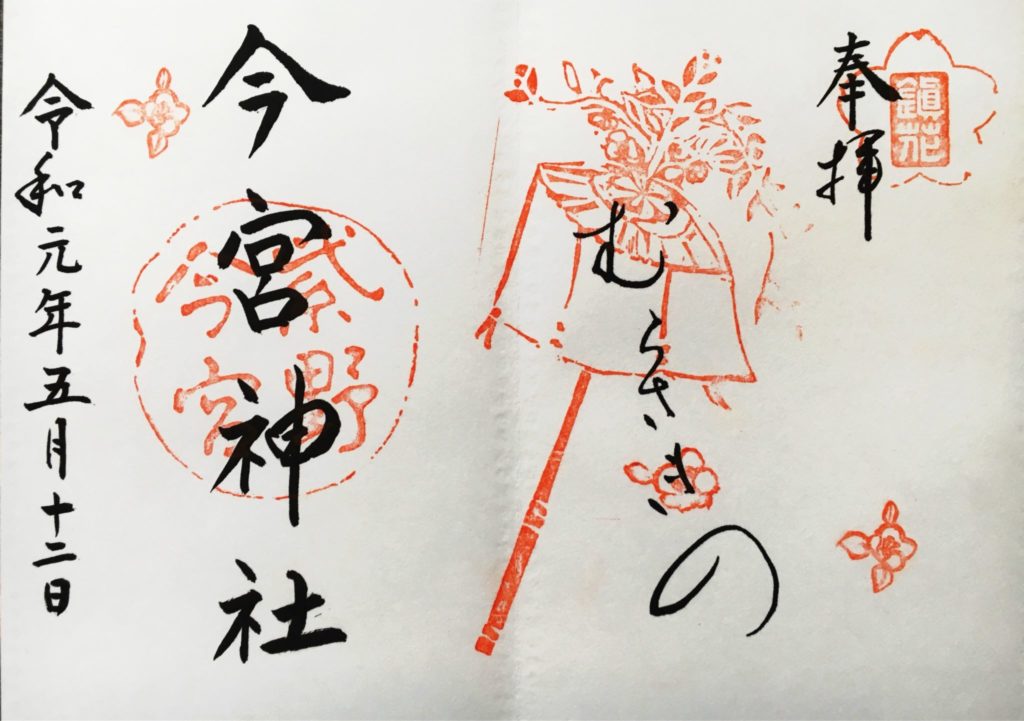

御朱印

今宮神社の御朱印です。

今宮神社には授与していただける御朱印が何種類もあります!

ちなみに私が授与していただいたのは見開き型の御朱印で、

4月に行われるやすらい祭の象徴である花笠・椿の押印がされています。

とても可愛らしくほのぼのします。^^ 初穂料は500円です。

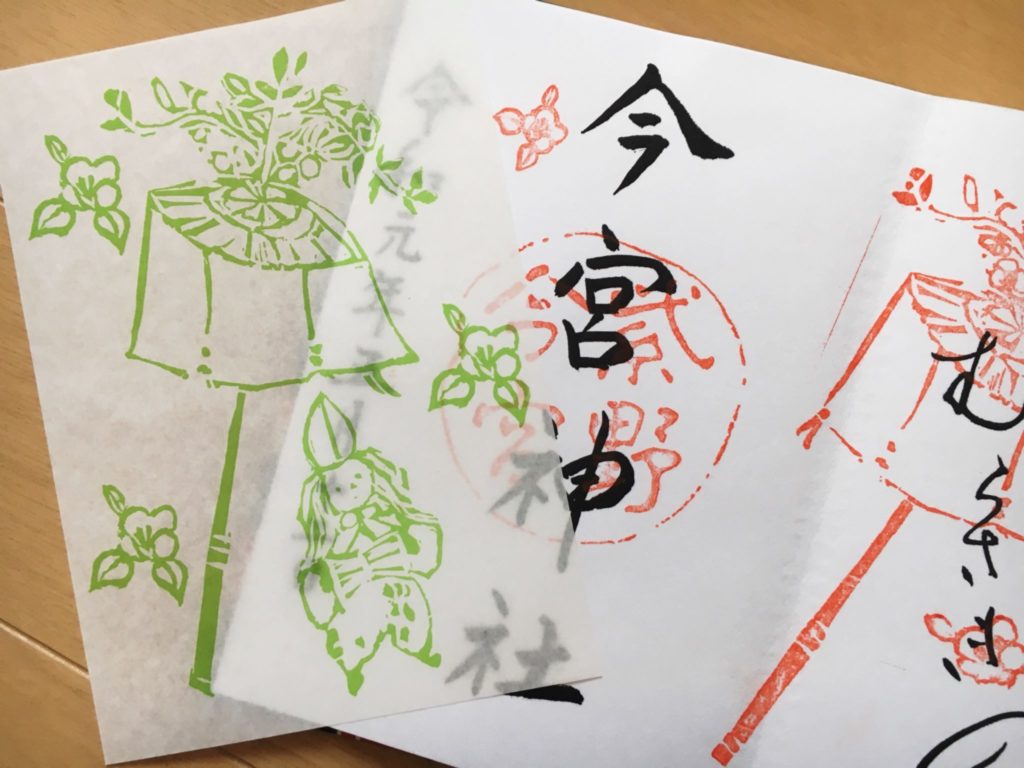

ちなみに、御朱印の墨うつりを防ぐために挟んで下さる『あて紙』も

とても可愛いです!保存決定ですね・・。

御朱印ですが、今宮神社専用の印台紙に授与して頂く『三面御朱印』(1500円)や

厄除・無病息災を祈願する『牛王宝印』(2000円)

境内社を巡る『宝船が描かれた御朱印』(800円)・・等など他にも色々なタイプがあります!

もちろん、通常の片面タイプ(300円)もありますので、

ぜひ、どの御朱印を授与して頂くか社務所にて迷われて下さい!笑

まとめ

開運、厄除けはもちろん、『良縁』『玉の輿』『子宝』にご利益が

あることから、婚活・妊活中の女性におすすめです。

また、今宮神社には、温和で落ち着いた空気が流れているように感じました。

都会の喧騒を離れ、日々の疲れが癒されます。

参拝客でごった返す神社は苦手だ、という方にもおすすめですよ。

ゆっくり落ち着いて参拝した後に、今宮神社名物の『あぶり餅』を食べて

ほっこり、、、なんていかがですか?

アクセス

| 正式名称 | 今宮神社 |

|---|---|

| 所在地 | 京都府京都市北区紫野今宮町21 |

| 電話番号 | 075-491-0082 |

| 休日・休館 | 無休 |

| 拝観時間 | 境内自由 |

| 社務所受付時間 | 9時~17時 |

| 交通 | 市バス『今宮神社前』下車すぐ / 市バス『船岡山』より徒歩7分 |

| 駐車場 | 有り(44台)【有料】

【通常】 ■9:00~18:00(最初の60分:100円 以降30分:100円) ■18:00~9:00(60分:100円) 【年末年始/12月31日~1月5日】 ■終日60分:500円 |