松尾大社(まつおたいしゃ)は、創建が平安遷都以前と伝えられる、荘厳な雰囲気漂う由緒ある神社です。

背後にそびえる松尾山も存在感があり、太古からの人々の信仰心もなるほどと納得させられる強力なパワースポット。

お酒の神様を祀ることでも有名で、全国の酒造業者からの信仰も篤いです。

そんな松尾大社に実際に参拝し、御朱印を頂いてきました。

今回の記事では、松尾大社の御朱印、またオリジナルの御朱印帳の種類や値段・受付時間について紹介します。

松尾大社の見どころについても紹介しているので、参拝前の参考になさってくださいね。

松尾大社の御朱印の種類・値段

松尾大社の社務所で頂ける御朱印は3種類です。

- 松尾大社の通常の御朱印

- 松尾大社の白虎の御朱印

- 京都五社めぐりの御朱印

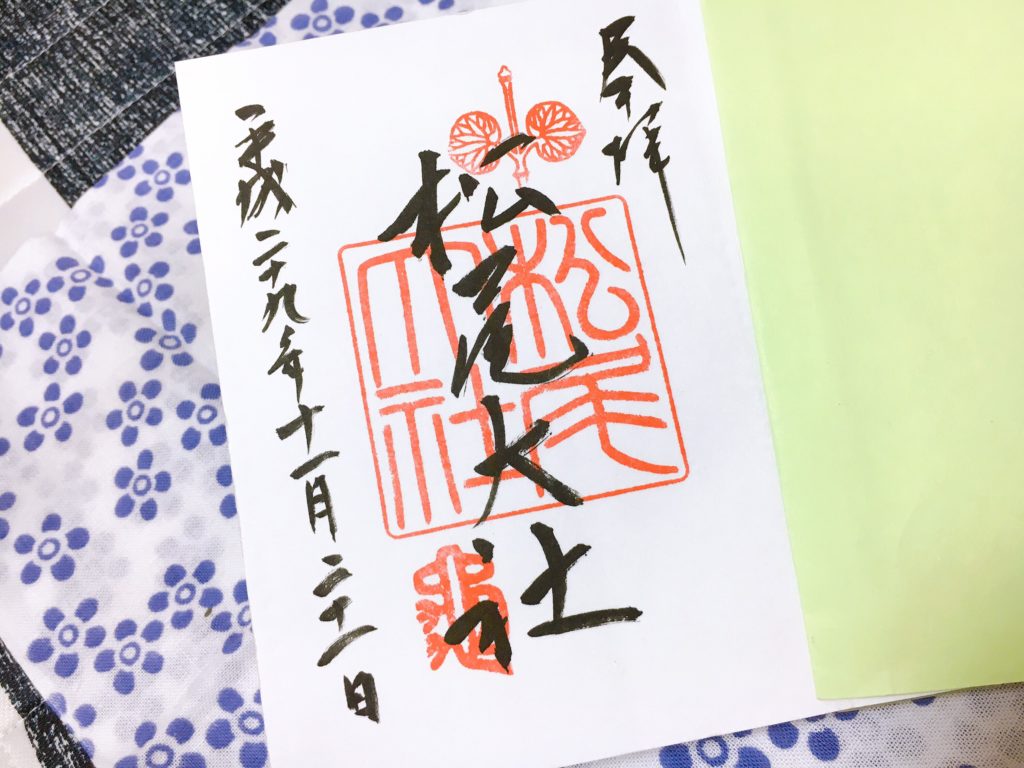

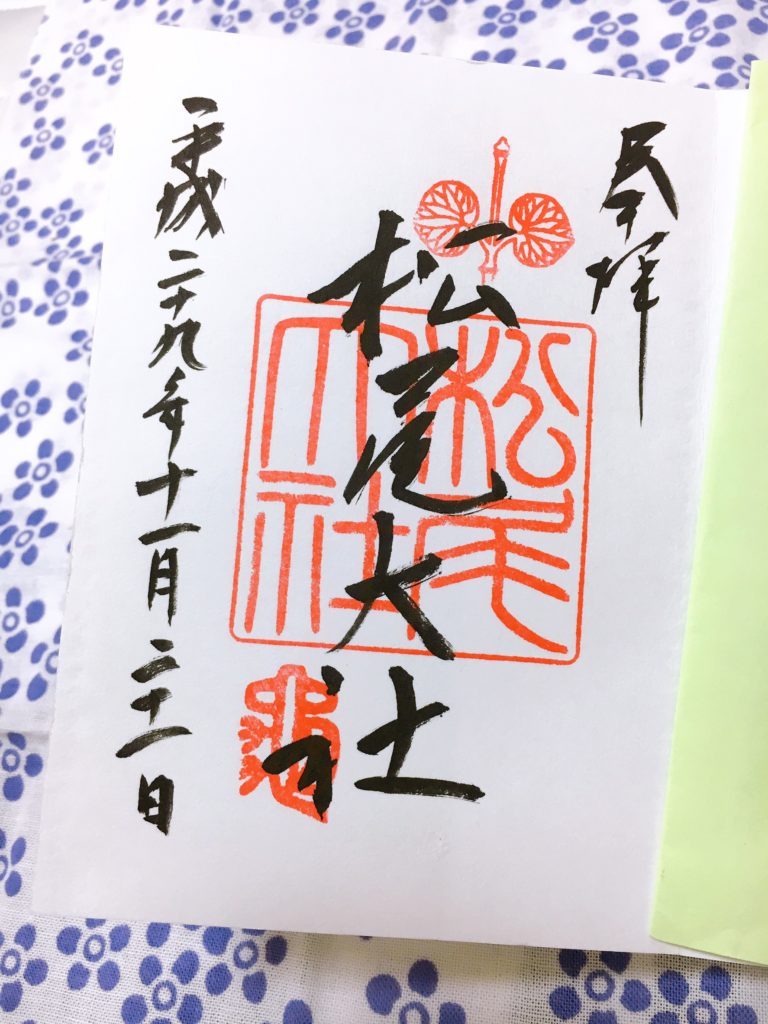

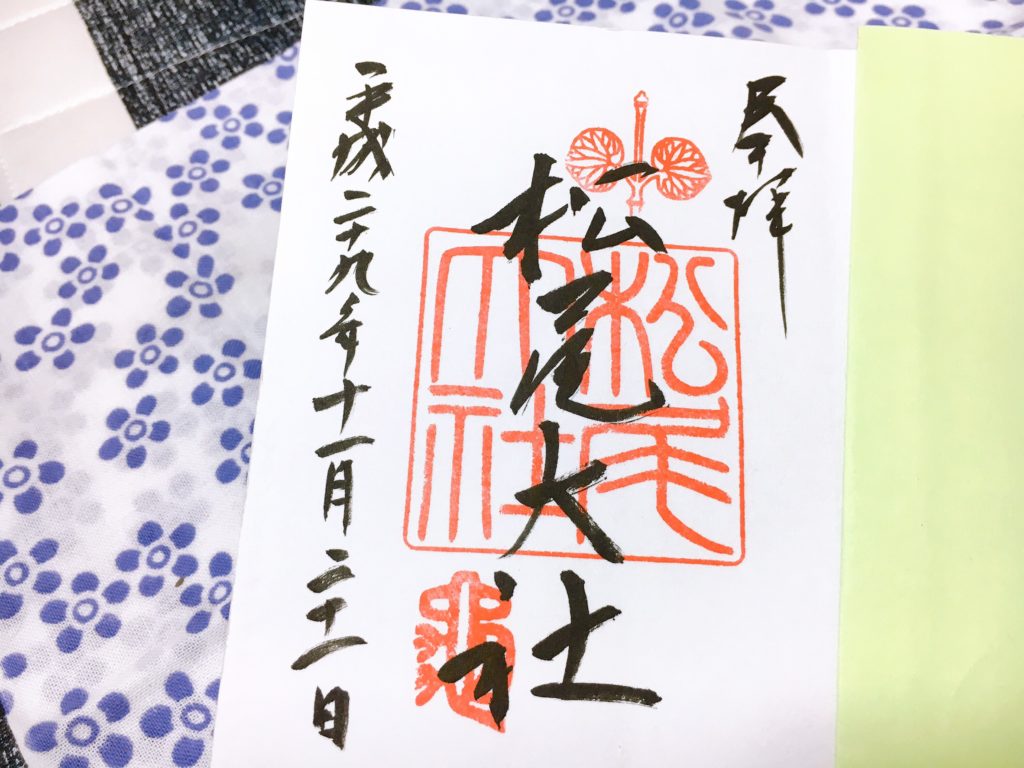

松尾大社の通常の御朱印

松尾大社で、通常拝受できる御本社の御朱印です。

【タイプ】片面

【初穂料(値段)】300円

書置きではなく、手書きにて授与して頂けます。

御朱印帳に直接書いて頂けるのは嬉しいですね・・!

社名『松尾大社』の角印と御神紋『双葉葵』の押印がされています。

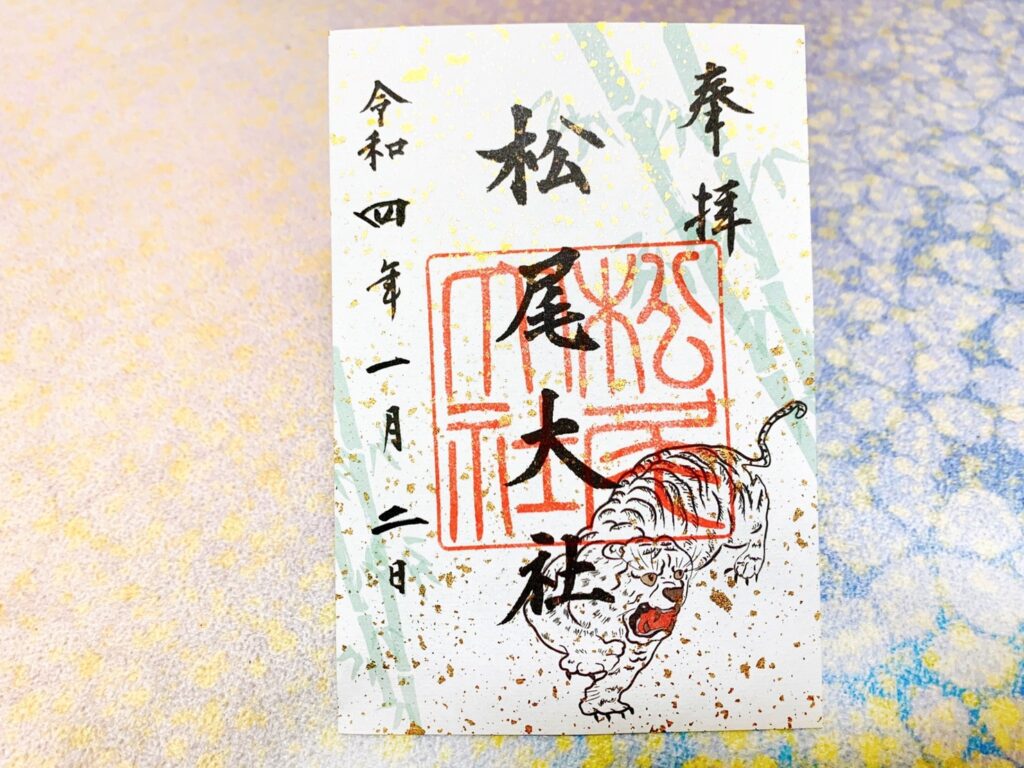

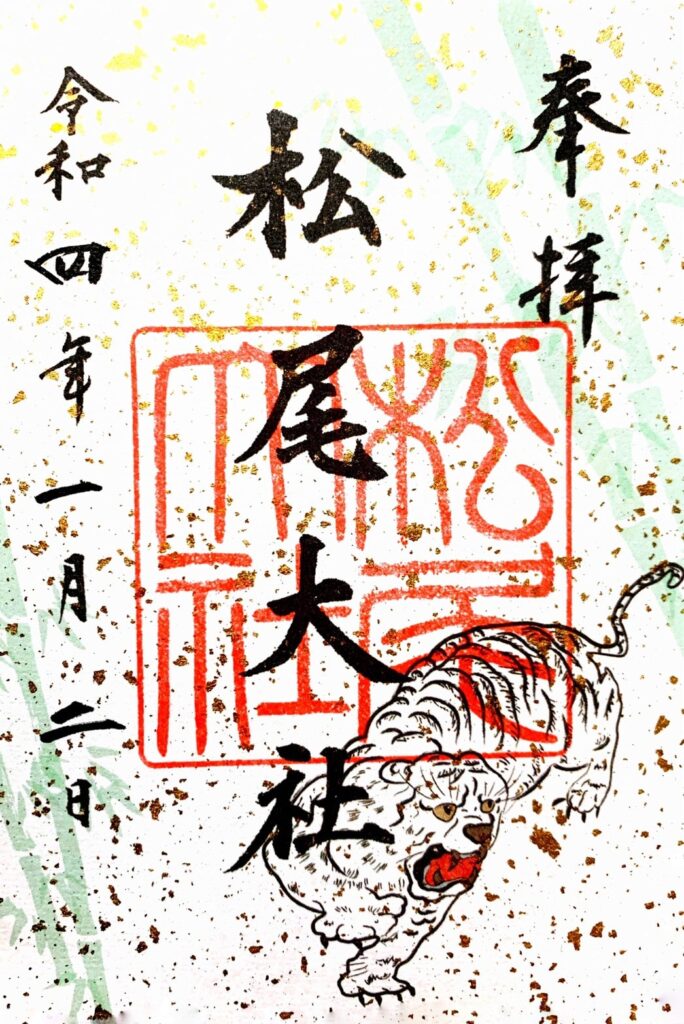

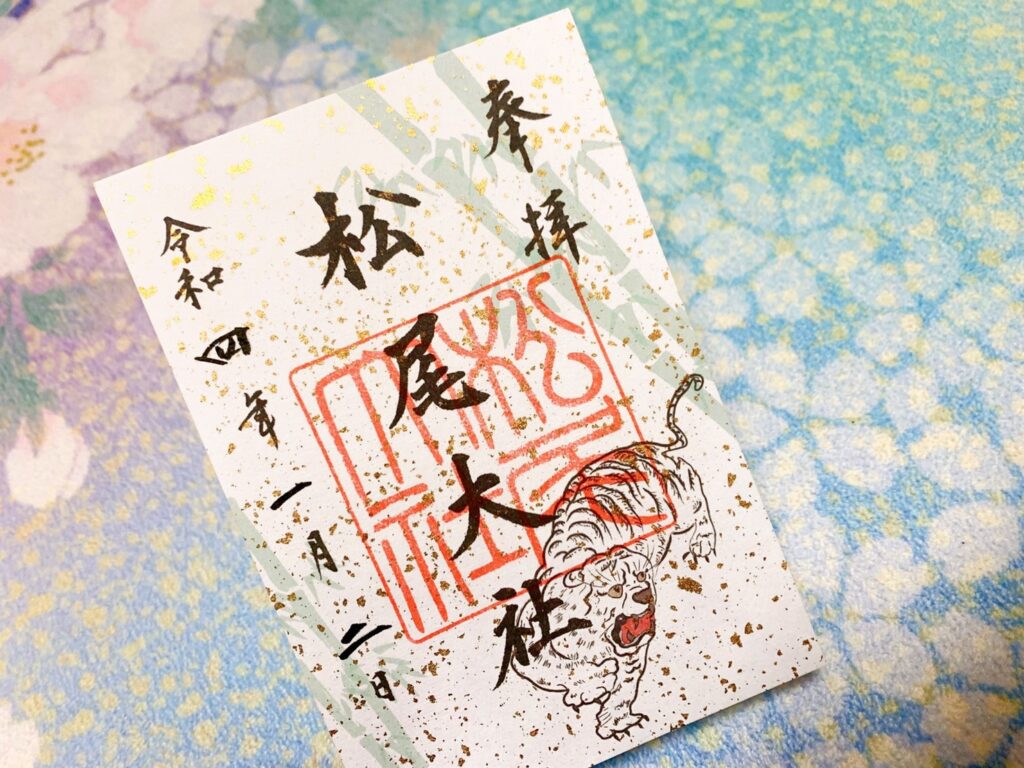

松尾大社の白虎の御朱印(白虎朱印)

四神相応の考えに基づき、松尾大社が白虎が守護する地に位置するから授与されている御朱印です。

【タイプ】片面

【初穂料(値段)】500円

白虎朱印は書置きのみの対応です。

(2022年1月2日 撮影)

前回拝受した際は、授与されていなかったので比較的新しい御朱印です。

散りばめられた金箔が綺麗です。

勇猛な虎が描かれたカッコイイ御朱印です。

京都五社めぐりの御朱印

四神相応(しじんそうおう)の考えのもとに作られた平安京に縁のある神社を巡る御朱印。

(2020年1月4日 撮影)

専用の色紙を頂き、以下の五社を巡ります。

- 北【玄武】=上賀茂神社

- 西【白虎】=松尾大社

- 中央守護=平安神宮

- 東【青龍】=八坂神社

- 南【朱雀】=城南宮

ちなみに、どの神社から巡っても大丈夫です。

松尾大社は『白虎』が守護する位置にあたります。

(2020年1月4日 撮影)

一ヶ所目は、朱印料込で1000円ですが、

2ヶ所目以降は、朱印料300円が必要となります。

※満願成就の際には、最後に参拝した神社にて記念品の授与があります。

松尾大社の御朱印帳・御朱印帳袋の種類・値段

松尾大社ではオリジナルの御朱印帳・御朱印帳袋が頒布されています!

種類や値段について紹介します。

※御朱印の種類・値段などは変更の可能性があります。

最新情報については松尾大社にお問合わせ下さい。

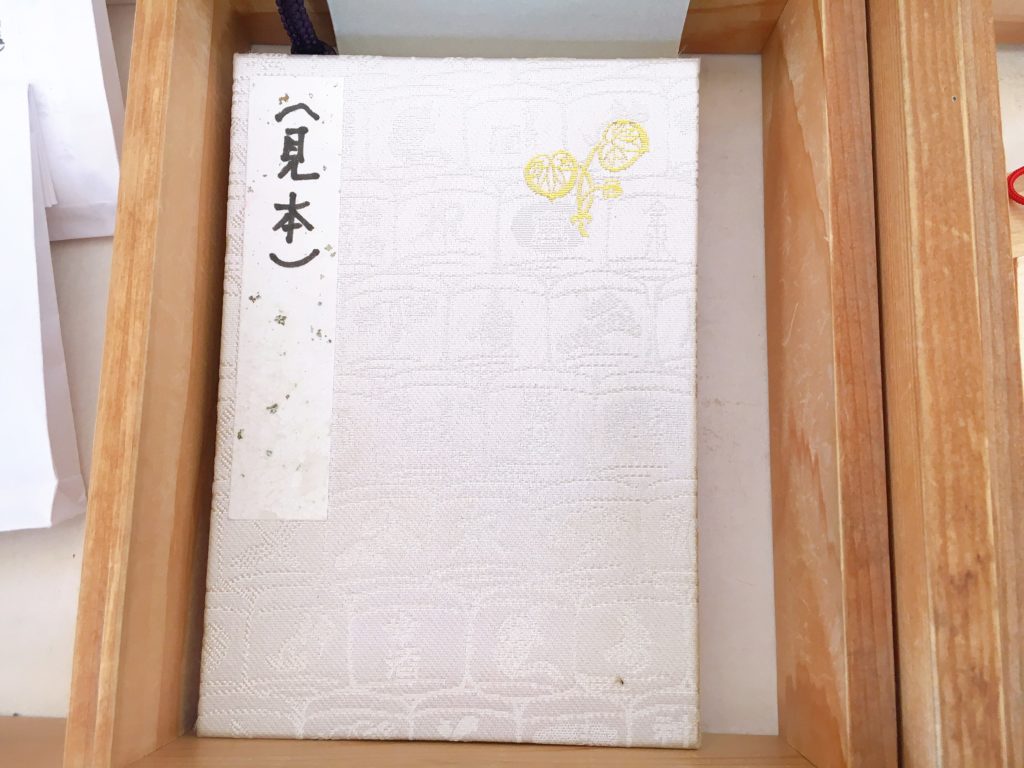

松尾大社の御朱印帳

【通常頒布の御朱印帳】

松尾大社の通常頒布の御朱印帳は3種類です。

【初穂料(値段)】1500円

(朱印料300円別)

【大きさ】11cm×16cm

光沢のある真っ白な生地に、たくさんの酒樽が織られたシンプルだけど美しい御朱印帳。

表には御神紋である『双葉葵』

裏には社名『松尾大社』が金色で織られています。

他2種類の御朱印帳は最近になり頒布されるようになりました。

どちらも白虎が描かれています。

松尾大社の御朱印帳めちゃめちゃかわいい💕 pic.twitter.com/TAyek8bn46

— とりあいな (@cremeburule) February 3, 2020

こちらも初穂料は、1500円です。

【特別頒布の御朱印帳】

アニメ『弱虫ペダル』と京友禅のコラボ御朱印帳※2020年4月14日確認時は授与されていなかったので頒布が終了したと思われます。

【定価】2000円(税込2160円)

こちらの御朱印帳は松尾大社限定150冊にて、授与されていました。

松尾大社の御朱印帳袋

松尾大社の御朱印帳袋の種類は1種類です。

こちらの御朱印帳袋、実際に購入しました!

(2019年7月7日 撮影)

【初穂料(値段)】1500円

松尾大社の御朱印帳と同じデザインで、白地に酒樽が織られています。

袋の中・紐の色は、でとても上品…!

(2019年7月7日 撮影)

高級感があって、美しいですね。

裏は、金色で社名『松尾大社』と刺繍されています。

試しに通常サイズの御朱印帳を2冊を入れてみました。

2冊入れてもまだ余裕がある感じ…3冊は入ります^^

御朱印・御朱印帳の授与場所・授与時間

松尾大社の御朱印・御朱印帳の授与場所・時間を紹介します。

(2019年7月7日 撮影)

【授与場所】社務所

【授与時間】午前9時~午後5時

↓位置関係はこのようになります。

(2019年7月7日 撮影)

※御朱印の授与時間は変更の可能性があります。

最新情報は松尾大社にお問合わせ下さい。

松尾大社の御祭神・ご利益

松尾大社に祀られる御祭神・ご利益について紹介します。

(2020年1月4日 撮影)

【御祭神・ご利益】

■大山咋神(おおやまぐいのかみ)

ご利益:醸造の祖神、諸産業繁栄、家系繁栄、災除、開運

■市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

ご利益:航海安全、交通安全

松尾大社はに式内社の名神大社であり、二十二社の上七社に名を連ねる由緒ある神社です。

松尾山の山霊を頂上に近い大杉谷の磐座(いわくら)に生活の守護神として

大山咋神(おおやまぐいのかみ)を祀ったのが始まりであると考えられています。

元々松尾山を中心とした山の神への信仰があったところへ…

5~6世紀に渡来し、大山咋神を総氏神として祀ったのが『秦(はた)氏』です。

彼らは高度な土木技術などで桂川流域を開発、農業などを発展させます。

飛鳥時代末期である大宝元年(701年)には松尾大社の社殿も建築しました。

平安京遷都後は、東の賀茂神社とともに『東の厳神、西の猛霊』と称され、西の王城鎮護社に位置づけられました。

また、松尾大社の御祭神『大山咋神』は、酒の神様としての信仰が厚く、全国の酒造家からの信仰を集めています。

松尾大社の見どころ

松尾大社参拝の体験をもとに、松尾大社の見どころをまとめました。

予備知識があると、より楽しい参拝ができるはず・・!

松尾大社を参拝される際の参考になさってくださいね。

二の鳥居『脇勧請(わきかんじょう)』

(2019年7月7日 撮影)

こちら大鳥居の次にある松尾大社の二の鳥居なのですが、

上部に枝のようなものがたくさんぶら下がっています。

(2019年5月3日 撮影)

これは榊(さかき)の小枝を束ねたもので『脇勧請』(わきかんじょう)というそうです。

この鳥居の形式はとても原始的なもの。

12ある榊の束は、月々の農作物の出来具合を占った昔の風俗をそのまま伝えていると言われています。

完全に枯れると『豊作』、枯れたのが一部であると『不作』とのこと。

枯れているほうがいいんですね。

ちなみに、2月が29日まである閏年は榊が13に増えるそうです。

松尾大社の『楼門・拝殿・本殿』

◆楼門◆

(2019年5月3日 撮影)

二の鳥居のくぐって、参道を歩くと次に見えるのがこの楼門。

どっしりとしてとても存在感があります…!

楼門は江戸時代初期、寛文7年(1667)の建築とのこと。

今までに何度も補修工事が行われています。

◆拝殿◆

(2019年5月3日 撮影)

楼門をくぐると真正面にこちらの拝殿が見えます。

拝殿も、楼門同様に江戸期の建築物であるとか。

◆本殿◆

(2019年5月3日 撮影)

社殿自体は決して派手ではありません。

ですが、古の神のパワーを感じるというか…圧倒されるものがあります。

現在の本殿は、室町初期に建てられ、1397年(応永4年)に再建。

そして、天文11年(1542)大修理を施されたものです。

本殿は、重要文化財に指定されていて、『松尾造り』(両流造)と呼ばれる珍しい建築だそうです。

(2019年7月7日 撮影)

7月7日参拝時は本殿横に大きな笹と短冊が…!圧巻でした。

(2019年7月7日 撮影)

晴れている七夕は珍しい気が…!

きっと織姫・彦星も会えたことでしょう^^

松尾大社の『酒樽』

松尾大社と言えば、御祭神はお酒の神様!

『日本第一醸造祖神』として全国の酒造家から信仰を集めています。

(2019年7月7日 撮影)

神奥庫には酒樽がずらり…!松尾大社といえば、この酒樽の山ですよね!

この酒樽は、全国の酒造家から奉納されたものだそうです。

写真撮影をする参拝客も多く見られます。

(2019年7月7日 撮影)

松尾大神が酒の神として信仰される(中世以降)に至った明確な理由は不明とのこと。

ですが、『秦氏』が関係しているのではないかと伝えられています。

・秦氏に『酒』とついている名前の人が多かった(例:【秦酒公】はたのさけのきみ)

・優れた酒造技術を持っていた

などの理由が挙げられるそうです。

酒かす飴(500円)

御祭神が酒神であることから、酒粕飴が販売されていました。

松尾大社のお神酒が使用されているとか。

神使の『亀と鯉』

松尾大社の神使は、『亀と鯉』。

なぜかというと、その昔松尾大神が山城丹波の国を拓くために保津川をさかのぼる際…

急流は鯉、そして緩流は亀の背に乗って進まれた、と伝えられているからだそう。

そんなわけで、境内のあちこちに亀・鯉が見られます!

◆手水舎◆

(2019年7月7日 撮影)

多くの神社では、手水舎の水口は龍であることが多いですが、松尾大社は神使の『亀』です。

◆神使の庭◆

(2019年7月7日 撮影)

庭園の拝観受付の近くには、『神使の庭』があり、亀と鯉がいます。

亀は不老長寿、鯉は出世開運のご加護があるとされています。

中国では、鯉は滝をのぼり『龍になる』との伝説もあるみたいですね。

◆撫で亀◆

(2019年7月7日 撮影)

こちらは、手水舎すぐ近くの撫で亀さん。

たくさんの参拝客に撫でられて甲羅はつるんつるんです笑

健康長寿にあやかりましょう!

◆幸運の撫で亀・双鯉◆

(2019年7月7日 撮影)

御本殿正面門の左右両側には、“幸運の撫で亀”と“幸運の双鯉(そうり)”がいます。

サイズは、手水舎近くの撫で亀よりも小さいです。

(2019年7月7日 撮影)

撫で亀だけでなく『撫で鯉』までいるんです!

珍しいですよね^^

◆霊泉『亀の井』◆

(2020年1月4日 撮影)

本殿右側、”磐座登拝道入口”と書かれた道を進んでいくとあります。

松尾山から流れ出る湧水で、延命長寿・蘇りの水として信仰されています。

また、『亀の井』の水を酒の仕込みに使うと腐らないという言い伝えがあるとか…!

相生(あいおい)の松

(2019年5月3日 撮影)

雄松と雌松の根が元々同じだそうで、樹齢は350年。

昭和31、32年にそれぞれ天寿を全うしたそうです。

夫婦和合・恋愛成就の象徴として信仰されています。

切り株でこの大きさですから、一体どれほどの大木だったのでしょう。。

社務所にて、『相生の松むすび守』の授与もありますよ。

松尾大社の『山吹』

松尾大社といえば、山吹の名所としても知られています。

あの有名な『枕草子』には、『大きにてよきもの』として桜と山吹が併記されているとか。

(2020年4月14日 撮影)

松尾大社の境内に咲き乱れる山吹はなんと約3000株!!

山吹はバラ科だそうで、匂いもバラのような香りがします。

松尾大社の境内を流れる一の井川が、山吹が群生するビュースポットとなっています。

(2020年4月14日 撮影)

山吹といえば、黄色~だいだい色のイメージがありますが、松尾大社には珍しい白山吹も咲いています。

おおよそ桜が散る晩春に開花を迎える山吹。

毎年4月下旬から5月上旬の開花に合わせ、『山吹まつり』が開催されています。

また、松尾大社では山吹をモチーフにしたお守り、山吹花守が授与されています。

松尾大社の山吹のお守り、めちゃんこかわいいんだ pic.twitter.com/el47kFoVFi

— やんぬ(ダイバーキリン/アトリ) (@hallo_moriyanne) 2019年5月18日

それほど『お守り感』もなく、持ち物にも馴染みそうです。

ちりめん仕様の山吹、可愛いですね。

ちなみに、山吹の種子も『清めの白山吹』として授与されていました。

↓松尾大社の山吹の見頃・開花情報はこちらの記事で紹介しています。

京都市西京区に鎮座する松尾大社神社(まつおたいしゃ)は、「山吹の名所」として知られています。 境内に咲き誇る山吹はなんと3000株…! 今回の記事では、事前にチェックしておきたい、松尾大社2020年の山吹の見頃と開花情報 …

松尾大社の境内社

まず本殿左手にある境内社から紹介!

■祖霊社

(2019年5月3日 撮影)

【御祭神】松尾ゆかりの功績者

■金比羅者社

(2019年5月3日 撮影)

【御祭神】大物主神

ご利益:商売繁盛・交通安全

大国主神の和魂(にぎみたま)

■一挙社

(2019年5月3日 撮影)

【御祭神】一挙神(素戔嗚尊【すさのをのみこと】の別名?)

ご利益:困難に打ち勝つ(困難に合っても、一挙に解決する)

■衣手社

(2019年5月3日 撮影)

【御祭神】羽山戸神

ご利益:農業、諸産業の守護

■伊勢神宮の遥拝所

(2019年5月3日 撮影)

お伊勢さん参拝したいけど、遠くてなかなか行けない・・

という方にも有難いです。

そして、本殿右手に少し進むと、『磐座登拝道入口』※平成30年9月の台風21号により倒木、山崩れの被害を受け修復不可能のため『磐座登拝』は廃止

と書かれた道が見えます。

そちらを進んでいくと…

(2019年5月3日 撮影)

ここら辺から、空気が変わります。

神域感が増すように感じました。

■三宮社・四大神社【左・右】

(2020年1月4日 撮影)

三宮社(さんのみやしゃ)

【御祭神】玉依姫命(たまよりひめのみこと)

ご利益:農業殖産の守護

四大神社(しのおおかみのやしろ)

【御祭神】春若年神・夏高津日神・秋比売神・冬年神(四季折々の神々)

ご利益:年中の平安守護

■滝御前

(2020年1月4日 撮影)

【御祭神】罔象女神(みつ゛はのめのかみ)

水神であり、万物の生成発育を司る神を祀っています。

御神体は背後の『霊亀の滝』です。鳥居の左側に見える岩は『天狗岩』というそう。

ひんやりとした空気がなんとも心地よく、神域という感じがしました。

松風苑(しょうふうえん)

松尾大社では、昭和を代表する現代庭園を拝観できます!

(2019年5月3日 撮影)

庭園には、『上古の庭』『蓬莱の庭』『曲水の庭』の三庭があります。

作庭家である重森三玲(明治29年~昭和50年)によって作庭され、昭和50年に完成しました。

総工費はなんと1億円とか・・!

ちなみに、松風苑では拝観料が必要です。

- 大人:500円

- 学生:400円

- 子供:300円

お酒の資料館

二の鳥居から楼門に向かうまで左側にあるのが『お酒の資料館』

御祭神が酒神でもあることから、お酒に関する資料が無料で公開されています。

(2019年5月3日 撮影)

松尾大社が酒神として信仰されるに至った歴史や、酒の文化、酒器、などわかりやすく展示されています。

ビデオコーナーもありました。

(2019年5月3日 撮影)

松尾大神の神楽面、備中神楽(岡山県)で使用されるそうです。

(2019年5月3日 撮影)

酒造の工程などもこのように展示されていて、分かり易い!

酒づくしの展示にお酒が飲みたくなってくるのは、私だけではない・・はず笑

樽うらない

松尾大社には『樽うらない』という、珍しい占いがあります!

(2019年7月7日 撮影)

【初穂料】500円(矢3本)

矢の当たる箇所によって、頂ける福守りが異なります。

黒いところに当たる⇒大吉

赤いところに当たる⇒当たり

樽の中に当たらず⇒あまり福

外れてもお守りを頂けるのが嬉しいです。

(2019年7月7日 撮影)

屋台の的あてみたいな感じで、懐かしい気持ちになりますね。

松尾大社には、初詣で賑わう時期にも何度か参拝しているのですが…

それはもう、子供たちに人気です。笑

松尾大社へのアクセス

阪急『松尾大社駅』を下車すると、すぐに松尾大社の大鳥居(一の鳥居)が見えます。

また、松尾大社には無料の駐車場もあるので、車でのアクセスも安心です。

| 正式名称 | 松尾大社 |

|---|---|

| 所在地 | 京都市西京区嵐山宮町3 |

| 電話番号 | 075-871-5016 |

| 休日・休館 | 無休 |

| 拝観時間 | 平日・土曜 午前9時~午後4時 日曜・祝日 午前9時~午後4時30分 |

| 拝観料(庭園/神像館共通) | 大人:500円 学生:400円 子供:300円 |

| 交通 | 阪急電車『松尾大社』駅下車すぐ / 市バス『松尾大社前』バス停下車すぐ |

| 駐車場 | あり(自家用車100台)【午後5時閉門】 |

松尾大社の御朱印・御朱印帳に関するまとめ

(2022年1月2日 撮影)

松尾大社は、圧倒的な社格を誇り、荘厳な雰囲気が漂う由緒ある神社です。

そんな松尾大社の社務所にて授与されている御朱印は3種類(五社巡りの朱印を含む)

またオリジナルの御朱印帳・御朱印帳袋の頒布もあり、白地に酒樽のデザインも素敵です。

社務所の授与時間は、午前9時~午後5時。

(最新情報は松尾大社にお問合わせ下さい)

奉納されたずらりと並ぶ酒樽や、お酒の資料館に松風苑、、等など

見どころもたくさんある松尾大社。

アクセスもよいので、ぜひ参拝をおすすめしたい神社です。

京都は、一度お参りを兼ねて行きたいと思っています。県外への移動解除されたとはいえ

ウイルスへの用心のため、県外への移動を控えています。白虎の御朱印帳是非拝受したいですね(*^o^*)

友石様

コメントありがとうございます。

そうですね…緊急事態宣言も解除され、人出も宣言前に戻りつつありますが、まだまだ油断できない状況ですしね(汗)

もう少し落ち着いたら、コロナ対策万全に是非京都のお参りを楽しんでくださいね!

松尾大社は落ち着いた雰囲気のゆったりした神社でおすすめです。

新作の白虎の御朱印帳、ぜひ拝受してくださいね^^