八大神社は、京都の八坂神社と同じ神『素戔嗚尊(すさのおのみこと)』を祀ることから『北天王・北の祇園社』とも称されますが…

かの有名な剣豪、宮本武蔵が吉岡一門との決闘前に参拝した神社としても有名です!

そんな宮本武蔵ゆかりの神社で頂ける御朱印はどんなものか気になりますよね?

今回の記事では、八大神社の御朱印・御朱印帳の種類や値段をはじめ、授与時間などを紹介します。

また実際に参拝した際のレポ・境内の見どころなども紹介しますので、参考になさってくださいね。

八大神社の御朱印の種類・値段

八大神社で頂ける御朱印は3種類あります。

(※期間限定の御朱印を含める)

※御朱印・御朱印帳に関する情報は変更の可能性があります。

最新情報は、神社にお問合わせ下さい。

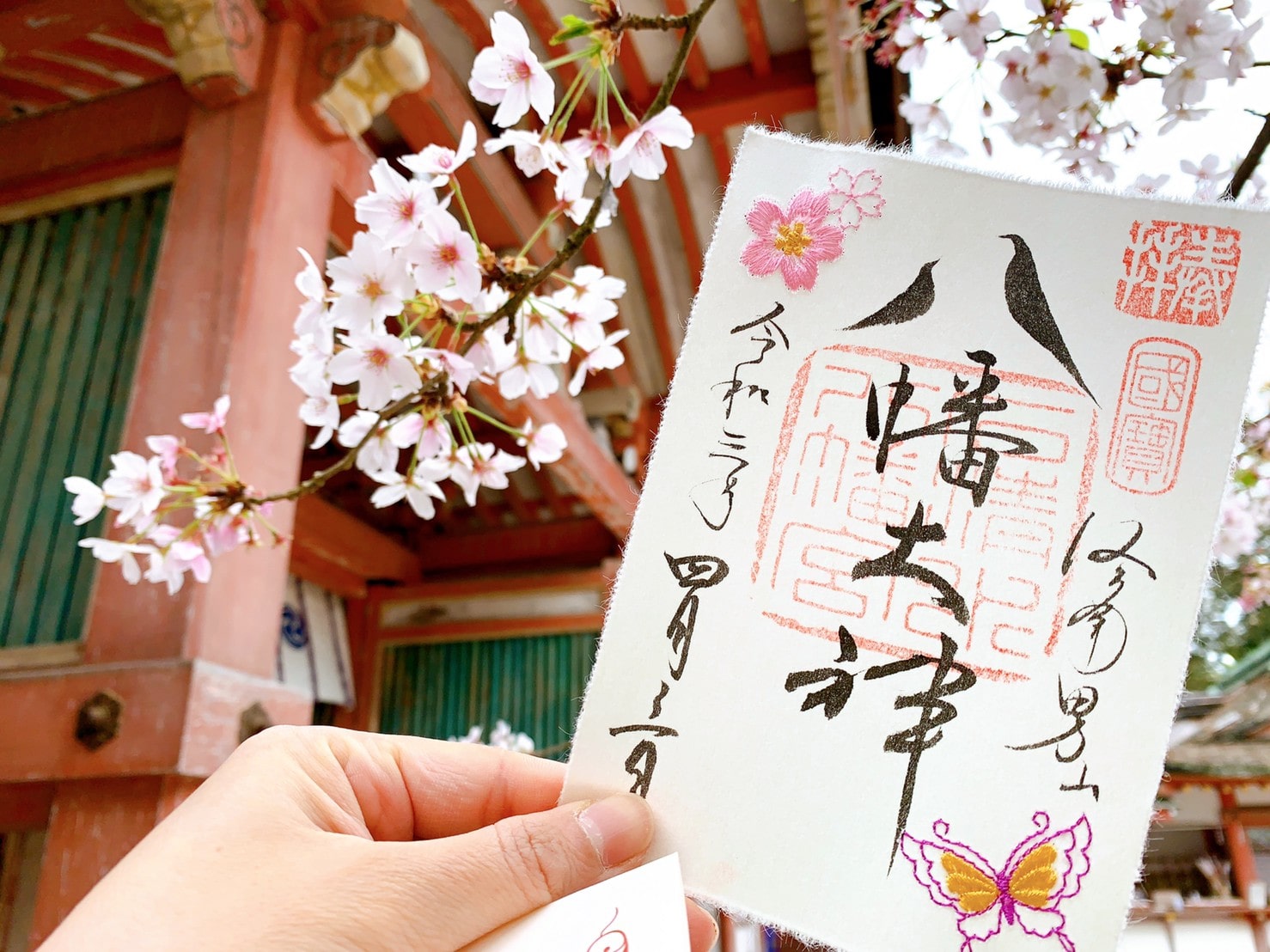

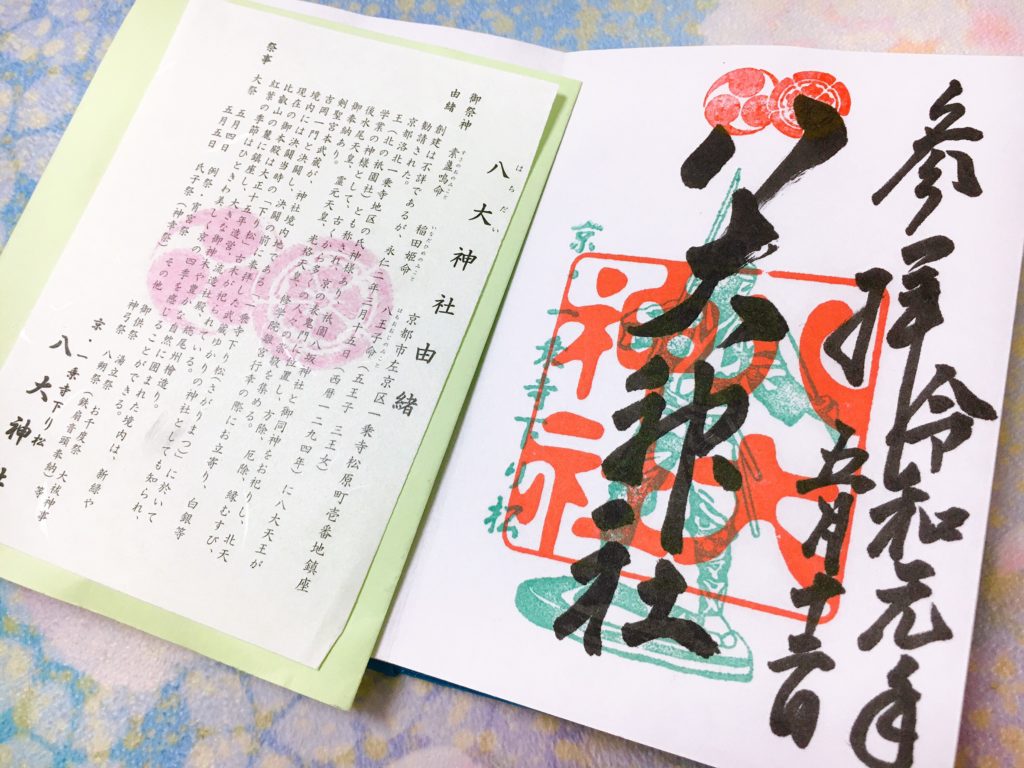

①八大神社の御朱印 (片面)

八大神社で頂ける通常の御朱印です。

【タイプ】片面

【初穂料(値段)】300円

八大神社境内に佇む宮本武蔵像の押印がとってもかっこいい御朱印です。

社名の角印と神紋である『木瓜・左三つ巴』の押印とのコントラストが絶妙です…!

(2019年5月12日撮影)

ちなみにこちらが押印になっている八大神社の『宮本武蔵像』

記事後半にて詳しく紹介しています。

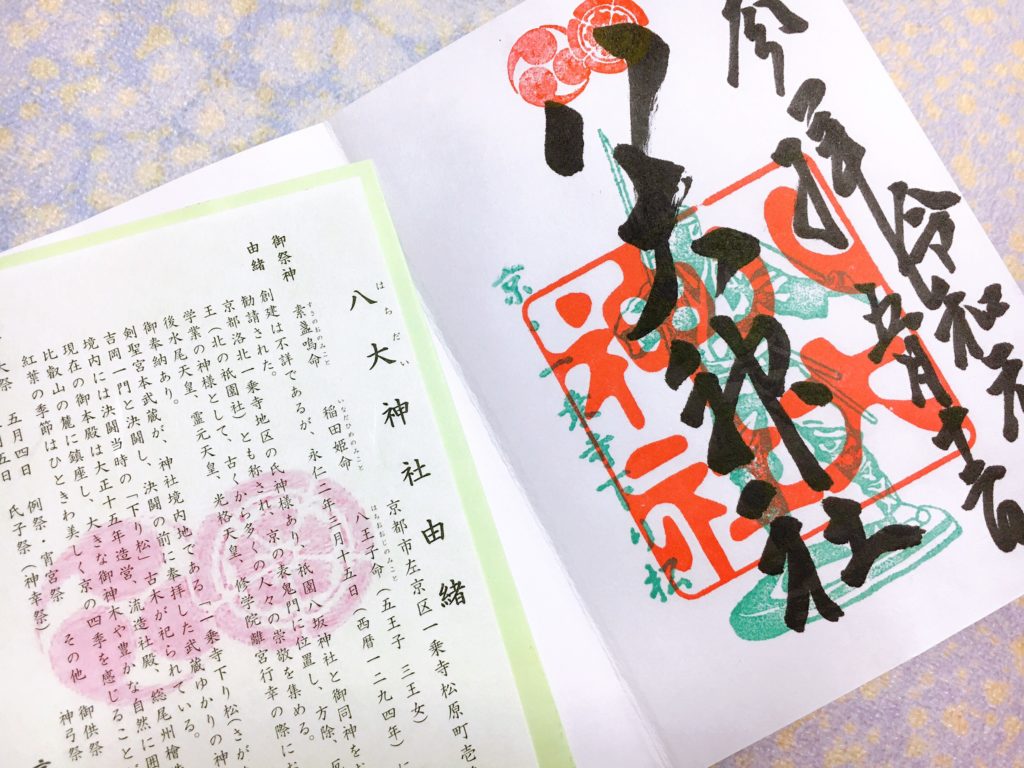

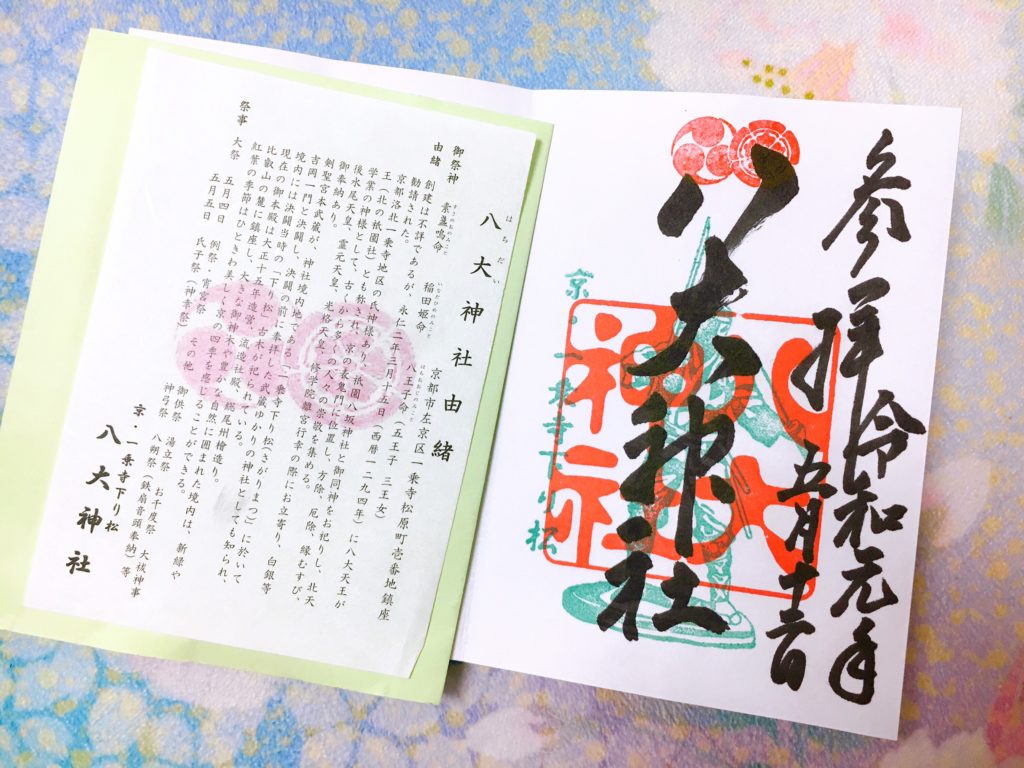

②特別御朱印 (見開き)

八大神社の歴史祭礼が描かれた特別御朱印です。

掲載元:https://jinja-gosyuin.com/hachidaijinja-gosyuin/

【タイプ】見開き

【初穂料(値段)】500円

特別御朱印ですが、年間を通じて授与されています。

※ただし、社務所の状況により制限・中止の可能性あり、とのこと。

5月5日の祭礼に使用されるお神輿・剣鉾が押印されています。

『八大天王』と書かれているのは、明治時代以前に八大神社が『八大天王社』と呼ばれていたからだそう。

そのため、剣鉾の神額には『八大天王』と記されています。

掲載元:https://jinja-gosyuin.com/hachidaijinja-gosyuin/

剣鉾は、元々『悪霊を鎮める』ための祭具だそうです。

神輿の先駆けとして巡行し、昔の形態を残す八大神社の剣鉾差しは、京都市登録無形文化財に指定されています。

③彩り御朱印 (書き置き)

さて、今日のご報告。まずは一乗寺の八大神社へ。8月末まで限定の、夏の彩り御朱印をいただく。各季節ごとに出しておられるようですね。 pic.twitter.com/6eGwRzpT5X

— 狐坂 (@sh_te_) 2019年6月16日

八大神社の季節限定の御朱印。

【タイプ】書き置き

【初穂料(値段)】300円

上の画像は、『彩り御朱印 夏』

湯立て神事(7月)・鉄扇踊り(8月)の様子が描かれた、令和元年6月から8月末限定の御朱印。

『涼』を感じる水色の和紙にて授与して頂けます。

ちなみに、春には神弓祭(4月)・大祭(5月)のサンヨレ踊り子の押印がされたピンク色の御朱印が授与されていました。

※彩り御朱印は奉製枚数に限りがある為、授与期間中でも頒布終了の可能性有り、とのこと。

八大神社の御朱印帳の種類・値段

八大神社では、オリジナルの御朱印帳が授与されています!

八大神社の御朱印帳は、2種類(それぞれ色違い有り)です。

①御朱印帳 (三基の剣鉾)

コチラは八大神社の御朱印帳。お祭りに使われる3基の剣鉾が表と裏で綺羅びやかに描かれている。 pic.twitter.com/sYIVztgsze

— 御朱印bot@ ・ω・)自由奔放 (@gosyuin55) 2015年8月14日

【色】薄黄緑色と薄桃色といった、優しい色合い

【サイズ】縦16cm×横11.3cm

【初穂料】1200円

5月に行われる氏子祭りにて使用される三基の剣鉾(けんぼこ)が描かれています。

背景には、八大神社の御神紋『木瓜(もっこう)』『左三つ巴(ひだりみつどもえ)』

宮本武蔵に因んだ『二刀・松』が織られています。

八大神社の御朱印帳。薄緑色のほうをいただいてきました。 pic.twitter.com/vKHd0ziHAw

— 狐坂 (@sh_te_) 2015年1月31日

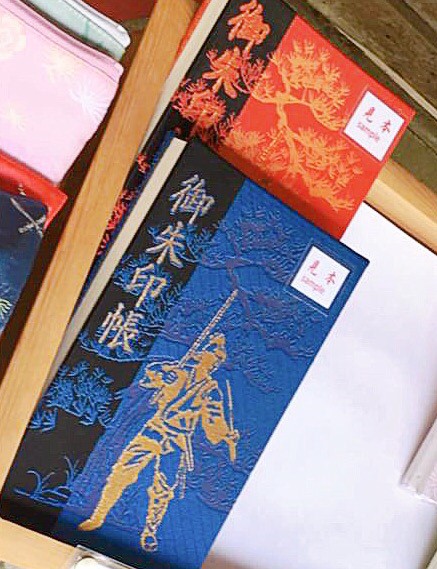

②御朱印帳 (宮本武蔵と下がり松)

【色】赤と はっきりした色味

【サイズ】縦18.3cm×横12.3cm

【初穂料】1500円

下がり松を背景に金色で描かれた宮本武蔵がとてもビビッドで格好良いです!

裏面には社名『八大神社』と御神紋が金色で織られており、背景は社殿となっています。

大判サイズですので、少し値ははるものの、他にはない個性的な御朱印帳ですよ。

紙もクリーム色をしていて、よい紙質です。

御朱印・御朱印帳の授与場所・授与時間

■授与場所:社務所

■授与時間:午前9時~午後5時

社務所は、二の鳥居をくぐり上の写真の道を真っ直ぐ歩いて、右側(手水舎前)にあります。

手水舎の向かいに社務所があります。

八大神社の見どころ

八大神社を参拝するなら、是非知っておきたい基本情報・見どころなどを実際の参拝記録をもとに紹介します!

基礎知識を知っておくと、参拝により深みが増しますよ。

八大神社の由緒

(2019年5月12日撮影)

創建は不詳ですが、鎌倉時代(1294)に一乗寺地区の産土神(うぶすながみ)として八大天王が勧誘されました。

その後、応仁の乱にて焼失しますが、室町時代(1596)に再建されます。

【御祭神】

■素戔嗚尊 (すさのおのみこと)…(牛頭天王)

■稲田姫命 (いなだひめのみこと)…(頗梨采女)素戔嗚尊の妻

■八王子命 (はちおおじのみこと)【五王子 三王女】

ご利益:方除・厄除・縁結び・学業成就

京都の八坂神社(祇園社)と同じ神、『素戔嗚尊』と祀ることから『北天王・北の祇園社』とも称されます。

京都の「表鬼門」に位置しており、の一つに数えられます。

厄除け・方除けの神として信仰が厚く、また縁結び、学業の神としても信仰されてきました。

とても幅が広いですね!

八大神社の御本殿

■本殿■

(2019年5月12日撮影)

社務所前の階段を上がると、本殿があります。

現在の本殿は、大正15年 (1926)に造営されたもの。

本殿横には、絵馬がたくさん奉納されています。

立砂(たてずな)といえば、上賀茂神社が有名ですが、こちら八大神社の拝殿前にもありました。

立砂は『盛砂』という言い方もしますが、『神様が降臨される憑代(よりしろ)』とされています。

参拝に夢中になって、うっかり踏んだりしないように注意したいものです。

すでに踏まれたあとが・・汗

宮本武蔵像

(2019年5月12日撮影)

『宮本武蔵(みやもとむさし)』と聞いて、きっと知らない人はいないに違いありません。

誰もが知る有名な剣豪ですよね。

映画やドラマ、漫画の主人公として取り上げられることも多く、大変人気のある歴史上の人物ですが…

その生涯は謎につつまれている点も多く、様々な伝説・逸話が残されています。

ここ八大神社も、そんな『宮本武蔵ゆかりの神社』として伝えられています。

というのも、慶長9年(1604)、宮本武蔵が吉岡一門総勢73名との決闘に挑む際、必勝を祈願するために立ち寄った神社、との逸話が残されているからです。

しかし…大事なのはここからです!

『 勝たせたまえ。今日こそは武蔵が一生の大事。』

そうして、拝殿の鰐口(わにぐち)まで手を触れかけますが…

結局祈ることなく決戦の場に駆け向かい、決闘に挑みました。

宮本武蔵はこの時ある悟りを得たと言われており、

武蔵が自身の生き方を21箇条に記した『(どっこうどう) 』には次のような言葉が書かれています。

『 我 神仏を尊んで 神仏を恃(たの)まず 』

【神仏は敬うが、その力には頼らない】

まさに人並み以上に優れた精神性を感じさせますね…!

(2019年5月12日撮影)

本殿の左手に設置されているのが決闘当時の年齢である21才の宮本武蔵像。

吉岡一門との決闘から400年後にあたる平成15年(2003)に設置されたとのこと。

宮本武蔵の銅像のすぐ右横には『宮本武蔵』(吉川英治氏著)の抜粋が書かれていました。

ポージングが格好よく、どの角度から写真を撮っても絵になります。

つい何枚も撮ってしまうこと間違いなし…?笑

一乗寺下がり松

(2019年5月12日撮影)

決闘当時の一乗寺下がり松の古木が武蔵像の隣に保存されています。

ガラスに光が反射して少し見えにくいですが…

(2019年5月12日撮影)

たとえ、枯木であってもこうして現代に残っているのは、とても感慨深いですね。

宮本武蔵の決闘の時代の前から明治時代まで生きたそうです。

昭和二十年(1945)に古木として、現在のように祀られました。

注連縄(しめなわ)は毎年、五月の大祭と正月の前に新しくされるとのこと。

ちなみに、、、

ここから300m程下ったとことにある、当時の決闘の地には五代目の松が植えられています。

(2019年5月12日撮影)

神社を出た坂道です。

宮本武蔵もこの坂道を一心不乱に駆けて、一乗寺下がり松へと向かったのでしょうか。

(2019年5月12日撮影)

坂道を下ったところにあるのは八大神社一の鳥居。

柵があり、通行は出来ないようになっています。

後方にある道が、八大神社へと続いています。

つまり、今下ってきた道ですね。

この一の鳥居の隣にあるのが…。

植継がれている、五代目一乗寺下がり松

(2019年5月12日撮影)

この場所は、平安時代の昔より、近江(滋賀県)から京に通じる交通の要衝であったそう。

この松は古くから旅人の目印として代々植継がれ、現在は(2019)5代目です。

下がり松を見ていると、かつてのこの地の風景が思い起こされるような…そんな気がしてきます。

八大神社の境内社

■境内社■

すべてではありませんが、紹介します。

■摂社・皇大神宮社(こうたいじんぐうしゃ)

■七社

本殿右側には小さな社がずらーっと並びます。

左から

・日吉大神社・八幡大神社・賢防大神社・諏訪大神・竈大神社

・春日大神・新宮大神社・赤山大神・貴布禰大神社

・加茂大神・柊大神社

こちらの階段を上がっていくと。。裏山へ。

■常盤稲荷社(ときわいなりしゃ)

朱塗りの鳥居が目立ちます。

御神木 淡墨桜

(2019年5月12日撮影)

5月の参拝でしたので、残念ながらもう散っていました。

八大神社境内にある鎮守の森に、植えられており、国指定の天然記念物に指定されています。

名前の由来ですが、最盛期を過ぎる頃から花弁が淡いピンク色から薄い墨色に変わるからだそう。。

この淡墨桜は、岐阜県本巣郡根尾村から、平成五年(1993)に植樹されたものとのことです。

宮本武蔵の絵馬・おみくじ

御朱印・御朱印帳にも宮本武蔵が描かれていますが、絵馬・おみくじも武蔵づくし!

■宮本武蔵絵馬

初穂料(値段):500円

宮本武蔵が、力強いタッチで描かれた絵馬です。

背後にはさり気なく下がり松も描かれてます。必勝祈願のご利益がありそうですね!

■宮本武蔵 静動一如絵馬

初穂料(値段):1000円

先ほどとは全く異なる雰囲気の落ち着いた宮本武蔵が描かれています。

こちらは立絵馬なので、家に持ち帰って飾るタイプ。

縦は約20cmほどあり、とても大きいです。

ちなみに『静動一如(せいどういちにょ)』とは、武蔵が大事にした心構え。

『自分の心を静かに保つ一方で、どんな外界からの刺激にも敏感に反応できるようにしておく』

凡人にはなかなか至難の技です(苦笑) そうありたいですけどね・・!

■おみくじ

本殿へと上がる階段横に設置されていました。2種類あります。

・宮本武蔵おみくじ(100円)

ー宮本武蔵が書き記した『独行道』の一文も記載

・幸福おみくじ (200円)

ー十種類の縁起物のお守りのうち、一つが入っている

こちらは他神社でも見かけるおみくじですね^^

八大神社へのアクセス

| 正式名称 | 八大神社 |

|---|---|

| 所在地 | 京都市左京区一乗寺松原町1番地 |

| 電話番号 | 075-781-9076 |

| 休日・休館 | 無休 |

| 開門時間 | 境内自由 |

| 交通 | 叡山電鉄『一乗寺駅』下車徒歩10分 / 京都市バス(5・北8系統)・京都バス『一乗寺下り松町』より徒歩約7分 |

| 駐車場 | 有り(詩仙堂と共通)【有料】 |

八大神社の御朱印・御朱印帳に関するまとめ

宮本武蔵ゆかりの八大神社で授与されている御朱印・御朱印帳は、数種類!

それぞれ宮本武蔵モチーフのもの、八大神社の祭りにちなんだものがありました。

御朱印は、片面・見開き・季節限定のものがあるので、どれを授与して頂くか迷いそうですね・・。

授与時間は、午前9時~午後5時となっています。

※御朱印・御朱印帳に関する情報は変更の可能性があります。最新情報は、神社にお問合わせください。