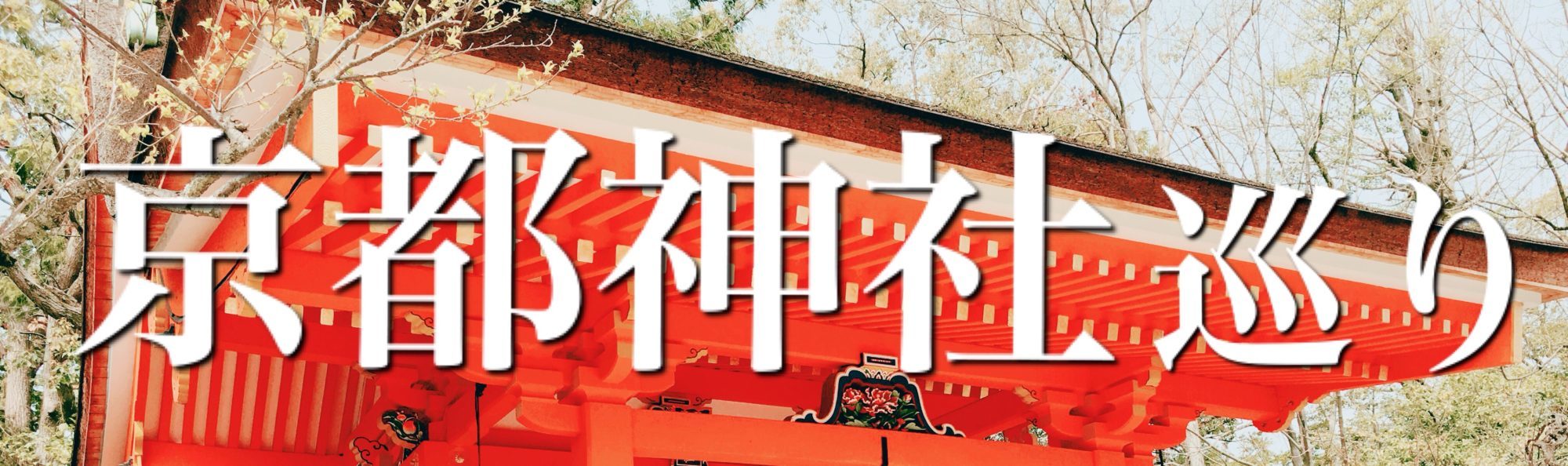

全国に約30,000社はあるといわれる『お稲荷さん』

その総本宮として知られる『伏見稲荷大社』には日本のみならず、今や海外でも有名な鳥居があります。

そう、『千本鳥居』です。

参拝せずとも、写真やテレビその他メディアを通して誰もがその姿を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

今回は、そんな伏見稲荷大社の代名詞ともいえる『千本鳥居』の由来や意味、本数、また奉納値段などを詳しく紹介します。

千本鳥居の材料・高さ・重さ

【材料】木目の詰まった『杉』

【高さ】約2m

【直径】15cm (5号サイズ)

【重さ】5号(直径15cm)の柱1本で約60キロ

(5号は人のくぐれる最小の大きさ)

千本鳥居の由来・意味

千本鳥居をはじめ、鳥居(トリイ)とは『通り入る』の意味があると言われており、神の聖地・聖域【神域】を表しています。

つまり、私たちがいる世界(現世)から神様がいる世界(幽界)への関門というわけです。

鳥居の奉納は願い事が「通る」、または「通った」というお礼の意味から始まったと言われています。

つまり、語呂合わせですね。

時代で言うと、江戸時代末期の文化・文政年間【1804年~1830年】以降の信仰であるとのこと。

1300年以上とも言われる稲荷信仰の歴史を考えると、まだ最近であると言えます。

千本鳥居は、朱塗りの鳥居が二筋の参道に隙間なく立ち並んでいますが、2本並行しているその理由ははっきりとしていません。

ですが、おそらく両部思想(神仏習合の思想)による金胎二界を表したものではないかといわれています。

ちなみに、稲荷山に奉納されている鳥居の数は大小数万(約1万基)におよぶといわれ、今も増え続けています!

何と、毎年200基以上は新たに奉納されているそうですよ。( 伏見稲荷大社御用達長谷川工務店さんによる情報 )

『奉納されたものである』ということを考えると、それだけの人々が願掛けをし、また願いを叶えてきたということ・・。

連なる鳥居がパワースポットとも言えることは間違いありません。

ちなみに、はじめは小さな鳥居を奉納し、願いが叶えば、大きな鳥居を奉納するという風習もあるそうです。

千本鳥居の本数は?

『千本鳥居の本数は何本?』

この質問をしたならば、きっと多くの人は・・。

『千本鳥居なんだから、1000本でしょう!』と答えるに違いありません。

しかし、実際は・・違うんです!!

実本数は、『850基前後』と言われています。

ちなみに…2019年に実際に数えた方によると、千本鳥居の鳥居の数は『781基』であったとのこと。

なんと850基よりもさらに少ないという驚きの結果に・・。

1000本でないどころか、全くその数に届いていないとは・・驚きです。

それでは、どうして『千本鳥居』というのでしょうか?

実は『千本』というのは実際の鳥居の本数のことではなく、『数え切れないくらい多い』という意味なんだそう。

千本鳥居はどこからどこまで?

(2019年12月29日 撮影)

伏見稲荷大社・稲荷山一体には、この写真のように、複数の鳥居が立ち並ぶ光景が多く見られます。

言うなれば、どこもかしこも千本鳥居に見えてしまうのですが、

千本鳥居とは、ずばり…!

境内後方にある「奥宮(おくみや)」から「奥社奉拝所(おくしょほうはいしょ)」への山道に密集して建てられている鳥居のことです。

地図で示すとこのようになります。

つまり、二つに分かれて鳥居が密集してる部分だけを言うのですね・・。

その長さはおよそ400m。

それほど混雑していなければ、10分程で千本鳥居の終着点『奥社』に到着できます。

2mあまりの高さの鳥居が、二筋に別れ隙間なく立ち並んでいて、その姿は圧巻です。

また、千本鳥居は稲荷山への参道となっており、『魔除け』を意味する鮮やかな朱色の中を通ることが、一種のお清めになっていると言えそうです。

ちなみに千本鳥居は正式には右側通行ですので、間違えないように注意してくださいね。

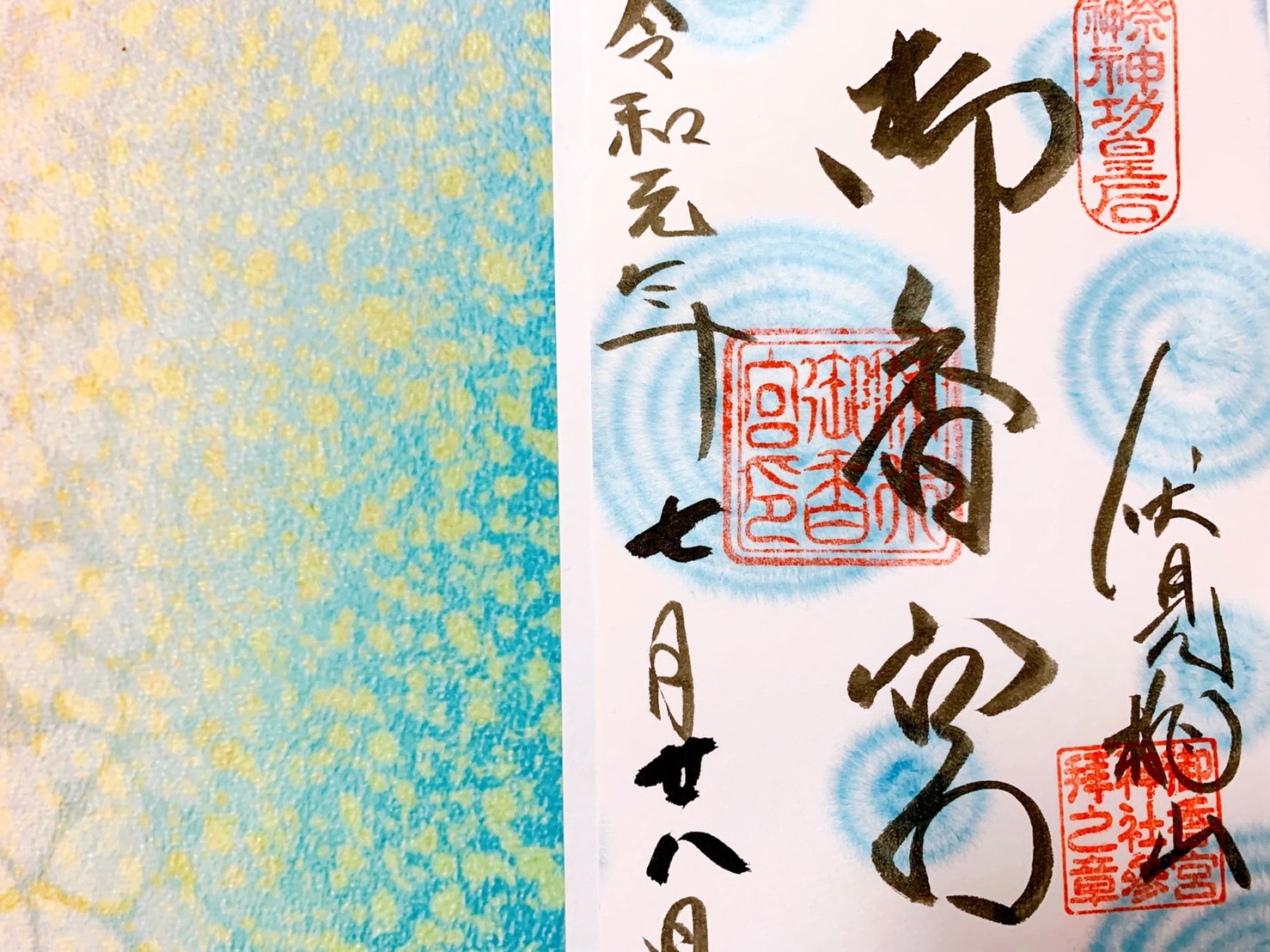

↓【奥宮】千本鳥居のスタート地点に近い(2019年5月21日撮影)

↓地図上ではここです。

御本殿と同様に、奥宮の屋根は前面が長く、庇(ひさし)のようになっています。

この特徴的な造りは、『打越し流造(うちこしながれづくり)(稲荷造)』と呼ばれます。

本殿と同じように『稲荷大神』を祀っています。

この奥宮を通り過ぎると…

奥に見えるのが『千本鳥居』です。

(2019年5月21日撮影)

↓上の写真の位置は、地図上ではこちらに当たります。千本鳥居がすぐそこです。

『巻物』と『玉 (宝珠) 』を咥えた二体のお狐さまが迎えてくれます。

↓狐が咥えているものに関してはこちらの記事をご参照下さい。

伏見稲荷大社は、全国に30,000社程ある稲荷神社の総本宮として、今では日本のみならず海外からも絶大な知名度、人気を誇る神社です。 そんな『伏見稲荷大社』の境内には、あちこちにお狐さまがたくさん!! 玉や鍵、巻物をくわえ …

↓【奥社奉拝所】千本鳥居のゴール地点 (2019年5月21日撮影)

↓地図上ではここです。

千本鳥居を抜けると到着する命婦谷(みょうぶだに)、通称『奥の院』とも言われます。

こちらの社殿の背後には、『稲荷山 三ケ峰』が位置していることから、『お山の奉拝所』とされています。

千本鳥居の色は?

鳥居の色と言えば、やはり『鮮やかな朱色』

『朱塗り』といえば、千本鳥居はもちろんのこと『お稲荷さん』を連想する人ってとても多いと思います。

かく言う私もその一人です。

しかし、朱の鳥居は、決して稲荷神社だけに限ったものではありません。

朱色は、古来より『魔除け』『腐食を防ぐ聖なる呪物』を意味しており、昔から宮殿や神社仏閣に多く用いられてきました。

実際に、朱の原料である『丹=水銀』には防虫・防腐の効果があるそうです。

このように古来より『神聖な色』とされてきた朱色ですが、とりわけ稲荷神社においては、『五穀豊穣を象徴する色』として信仰されています。

『稲荷塗(いなりぬり)【稲荷朱】』とも言われていますよ。

この稲荷朱を生むのは、『光明丹(こうみょうたん)』という伝統的な顔料です。

(2019年12月29日 撮影)

昔はマットな朱色が好まれたそうですが、最近ではツヤのある朱色が好まれるそうで、なんと5度に分けて重ね塗りされています!

千本鳥居を製作しているのは誰?

千本鳥居をはじめ、伏見稲荷大社の鳥居を製作しているのは、伏見稲荷大社から約5分程度の場所にある『長谷川工務店』さん。

現在、(2019年)代表取締役を務めてらっしゃる長谷川實さんは、なんと26代目だそうです。

鳥居の木材の選別から、加工、建設、朱の塗装、仕上げまで、全てを行ってらっしゃいます。

鳥居を建てる際は、工房で部材を作り、それらを境内に運んで組み立てるとのこと。

稲荷山には重機が入らないので、運ぶのも建てるのも人力だそうです。

鳥居の重さを考えると、大変な重労働ですね・・。

また、近年では、先代の案で柱下部(土中に埋まる部分)にわざと焼きを入れるなど、防虫対策もされているそうです。

伝統を受け継ぐだけでなく、さらなる進化も求められているのですね。

千本鳥居の朽ちるまでの年数は?

(2019年12月29日 撮影)

奉納された鳥居ですが、だいたいどのくらいもつのでしょうか・・?気になりますね。

上の写真は千本鳥居ではありませんが、手前から2番目以降の鳥居は、経年でだいぶ退色しています。

伏見稲荷大社御用達の宮大工、長谷川工務店さんによると5号:直径15cm(千本鳥居のサイズ)で、もって約7~8年とのこと。

鳥居が木製であるということもあり、雨や風による影響、また虫害などにより劣化しやすいみたいですね・・。

ですので、1日に約3本程、新しく建てたり、修理されています。

稲荷山を登拝すれば、必ず数本修繕中であったり、『ペンキ塗りたて』と貼り紙がされた鳥居が見られますよ。

(2019年5月11日 撮影)

触れないように注意しましょう。

千本鳥居の奉納値段は?

(2019年12月29日 撮影)

号・・・柱の直径を表しており、1号=3cmですので、最も小さな5号で15cmということになります。

- 5号(直径:15㎝):175,000円

- 6号(直径:18㎝):383,000円

- 7号(直径:21㎝):482,000円

- 8号(直径:24㎝):708,000円

- 9号(直径:27㎝):826,000円

- 10号(直径:30㎝):1302,000円

【上記とは別に、奉納する場所によっても料金が異なります。】

こちらの奉納値段は、伏見稲荷大社公式サイトによる情報です。

公式サイトには10号までしか書かれていませんが、稲荷山にある最も大きな木製奉納鳥居のサイズは

25号だそうです!直径75cm・・!大きいです。(2015年段階)

奉納の申し込み自体は、稲荷山神蹟の各茶店でも可能とのこと。

ですが、鳥居の奉納は4~5年程『予約待ち』の状態(2016年段階)であったりするようです。

ですので、奉納をお考えの方は、まず社務所に問い合わせされることをおすすめします。

千本鳥居を撮影するのにおすすめの時間は?

千本鳥居を人目見たなら、誰しもが『幻想的な風景』を写真に収めたいと思うはず・・。

ですが、伏見稲荷大社は日本のみならず海外でも人気のある神社ですから、『参拝客のいない』幻想的な風景を撮影するのは至難の技。

とにかく誰もいない千本鳥居を撮影したいなら、早朝をおすすめします!

どのくらい早朝かというと、もう早ければ早いほどいいです!笑

以下の写真をご覧になられれば、その理由は一目瞭然のはず・・。

(2019年5月21日撮影)

上の写真は朝の8時半頃だったかと思います。

(2019年5月11日撮影)

上記の写真とは別日であり、こちらは土曜日ではありますが・・。

それでも朝の9時半頃でこの人の多さになります。

これでもまだ少ない方ですので、更にあと一時間後の状況は想像に容易いかと…(汗

『誰もいない神秘的な空間を写真に収めたいんだ!』という方は早朝の参拝をおすすめします。

※よく三脚を置いて撮影されている方を目にするのですが、

他の参拝客の通行の妨げになるので、おすすめしません。

(神職の方に注意されている方も見たことがあります)

陽光が差し込むとたまらなく綺麗です・・。

この朱の中を一歩進むごとに、心身が清められていく感じです。

伏見稲荷大社へのアクセス

| 正式名称 | 伏見稲荷大社 |

|---|---|

| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草藪之内町68 |

| 電話番号 | 075-641-7331 |

| 拝観時間 | 終日参拝可能 |

| 交通 | ・JR奈良線 『稲荷駅』下車 徒歩すぐ / ・京阪本線 『伏見稲荷駅』下車 東へ徒歩5分

・京都市バス南5系統 『稲荷大社前』下車 東へ徒歩7分 |

| 駐車場 | あり |

伏見稲荷大社の千本鳥居に関するまとめ

『千本鳥居』自体は誰もが知っていても、その由来や意味・実本数などは意外に知られていないものです。

今回の記事をご覧になった後、ぜひ伏見稲荷大社を参拝なさってください。

きっと、実体験を伴うことでさらに知識が深まることと思います。

木漏れ日がのぞく千本鳥居、、、その連なる朱色の景観に感動すること間違いなしです。